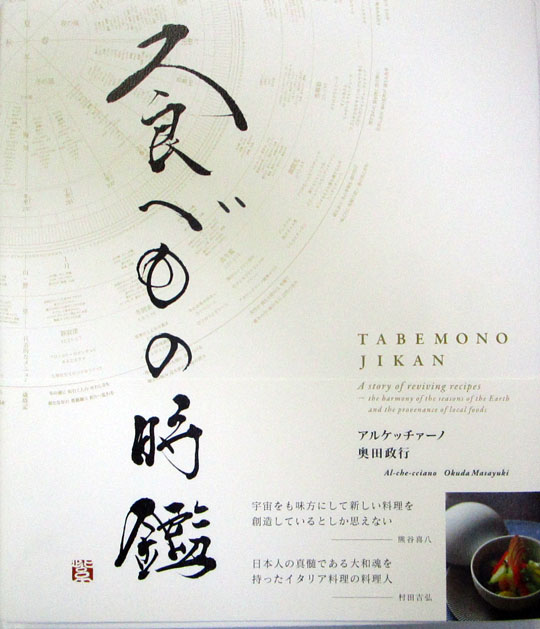

「食べもの時鑑」グランプリ受賞

グルマン世界料理本大賞2017の

CULINARY HERITAGE(料理遺産)部門で

奥田政行シェフの著書 食べもの時鑑が

Best in the World のグランプリを見事受章した

奥田シェフが庄内の自然と共に暮らしながら

宇宙の循環も見据えて

庄内の四季の自然と食材をテーマに

奥田理論の集大成となっている本だ

奥田シェフは本の頭でこのように書いている

力の強い優れた野菜に出会い、元気のもとをいただくと

みぞおちのあたりを中心に体に力がみなぎってきます。

その力は温かく、あふれるようにどこまでも拡がっていきます。

みんなの命がつながって自分がある

これが私の実感する生命観です。

植物が生み出してくれた命の元気のもとを料理することで

さらにみがきをかけて皆様に届ける。

僕はこうして地球の循環の一部になりたいと願いながら料理人の道を歩いている。

本の内容は庄内の四季折々の自然と食材と

奥田シェフの料理を紹介している

奥田理論の考え方で興味深かった部分を

少しご紹介したい

良い食材とは?

良質の食材には、くせになる味の下に香りのヴェールがあり

その中にポンッと小さく主張する甘味があります

健康で生命力の強い食材ほど味の数が多く

味に奥行きがあり、そういうものを食べると体が喜びます

具体的には食べて飲みこんだときに胸の胸腺あたりの細胞が嬉しがります。

食べた時の満足感があり、心地よく体が安定する

端的に言うと地球とつながる感覚が生まれます

苦みックス

世界中の高貴な味で品質の優れた食材には

ある共通点が隠されています

それは2種類以上の苦味を持ち

その下に隠れて品の良い香りとポクッとした甘みがあることです

苦みックスの法則は異質の苦味を掛け合わせることで

隠れている甘味を高めて味をよりおいしくする法則

苦み×苦み=コク

生まれるコクはあきの来ない癖になる味を生み出す

たとえばビールと枝豆も苦みックス

枝豆の中の成分のサポニンというえぐ味がビールの苦みと

苦みックスを起こし相乗効果を出している

料理にとってワインと日本酒の扱い方の違いは

ワインは対比で味を決めていく

油脂を使う西洋料理の中で育ってきたワインは

油脂を酸で切る対比の組み合わせ

印象が真逆の味を組み合わせる

日本酒は同化で味わいを拡げる

日本酒はワインより旨味の数が多いので料理のストライクゾーンは広い

米から作られて旨味があるので、料理と交わると

相乗効果で料理の旨味、甘味がどんどん膨らんでいきます

グランプリを受章した食べもの時鑑は今後

多言語に翻訳され、世界の市場に奥田シェフの理論が発信されるという

日本の食文化の魅力が世界に情報発信されるとともに

流通が拡大していくことを願うばかりだ