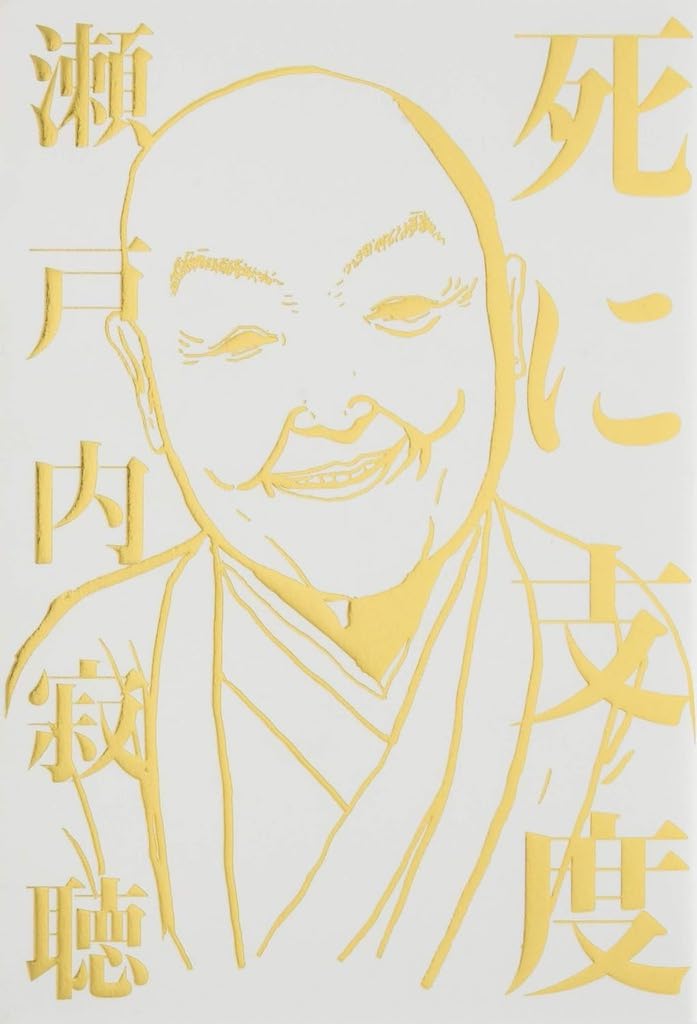

死に支度(瀬戸内寂聴)

今年で私も70歳になり周りも亡くなる人も増えてきた

人生で一度は誰もが経験する死について

ぼんやりと考えはじめているこの頃だ

そんな時に取り上げた本が瀬戸内寂聴さんの書かれた「死に支度」だ

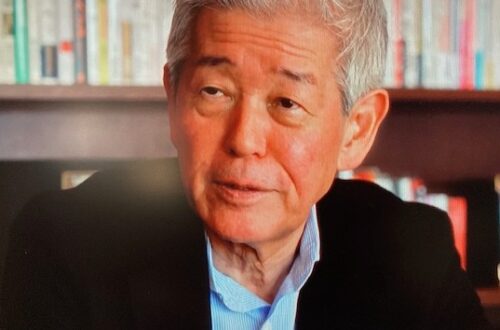

作家、僧侶として人間の愛と苦しみに寄り添い続けた人だった

岩手の天台寺で開催された青空説法では最高15000人もの人が

詰めかけたという

瀬戸内寂聴さんは2022年4月5日99歳でご逝去されたのだが

この本は2013年8月から2014年10月にかけて群像で掲載された

私小説やエッセイをまとめたもので2015年に出版されている

いつ死んでも不思議ではない、毎日が死に支度との思いを込めて

これまでの人生を振り返り、愛する人々の死に様をたどりながら

死と向き合い、自分なりの理想の死を考えていく書となっていて

とても興味深い

寂聴さんが90歳のころ

長年寂聴さんを京都の寂庵でお世話してきた10人のスタッフが

突然辞めると言い出す

寂聴さんは悩みながらも春の革命と前向きにとらえ

66歳下のマホさんだけ残して潔く新しい生活を始める

2人の笑いが絶えない寂庵の日常の中で

身の回りから大切な人たちが次々と歯が抜けるように死んでいく

それを自らの生い立ちを含め

想いの深さと共にユーモアを交えた自在の文章で描いている

印象に残ったのは1人の作家の死だ

井上光晴氏は1992年5月65歳でがんで逝去された

寂聴さんはこのように彼を語っている

私は知り合って以来、文学以外のあらゆる面で

井上さんの指導を仰ぐようになっていた

井上さんの自信に満ちた大声の断定を聞くと

私はいつも無条件で信じ込んだ

信じ込ませる精力が声にあふれ出ていた

寂聴さんが井上さんとは男女関係にあったことと

出家する原因となったことは知られてるが

死んでなお、これほどまでに尊敬のまなざしで語る

寂聴さんの素直な気持ちが素敵である

また本文中にある寂聴氏の死に支度の本音が見え、とても共感させられる

正直に言えば私はもうつくづく生き飽きたと思っている

我が儘を通し、傍若無人に好き勝手に生きぬいてきた

ちっぽけな躰によどんでいた欲望は、大方自分なりの満足で発散してきた

最後のおしゃれは確実に残されている自分の死を見苦しくなく迎えたい

人は自分の生を選び取ることはできないけれど死は選ぶことが許されている

最後に瀬戸内寂聴さんの言葉が心に響く

出家して以来、「信は任すなり」

じたばたするより、お任せしようと思い込み

死ぬまで元気にいられるようにと願っているだけである